つけペンの使いづらさを補うための入門マニュアル。最終回は、つけペン特有の疑問と不満の解決策を Q&A形式にまとめました。

第4回 「使い方のコツ」について

Q1. ペン先が紙に引っかかり、書きづらい。

A1. 下ろしたてのペン先は書きづらく感じることがあります。

万年筆の書き味を表す表現に「ヌラヌラ」や「カリカリ」といった言葉があります。

潤沢なインクフローによる書き味の心地よさを「ヌラヌラ感」と表すのに対して、「カリカリ感」は筆記時の反動が指先に伝わってくるような、主に細字万年筆の書き味を意味します。

つけペンの書き味はというと、そのどちらにも属さないかもしれません。初めて使う人ほど、針の先で紙の繊維を削り取っているかのような「ガリガリ」した感触を感じるかと思います。筆記中に聞こえる音そのものと言って差し支えないほど硬い書き味です。

この書き味の悪さは、いくつか原因があります。

原因その1 下ろしたてのペン先はガリガリ感が強い

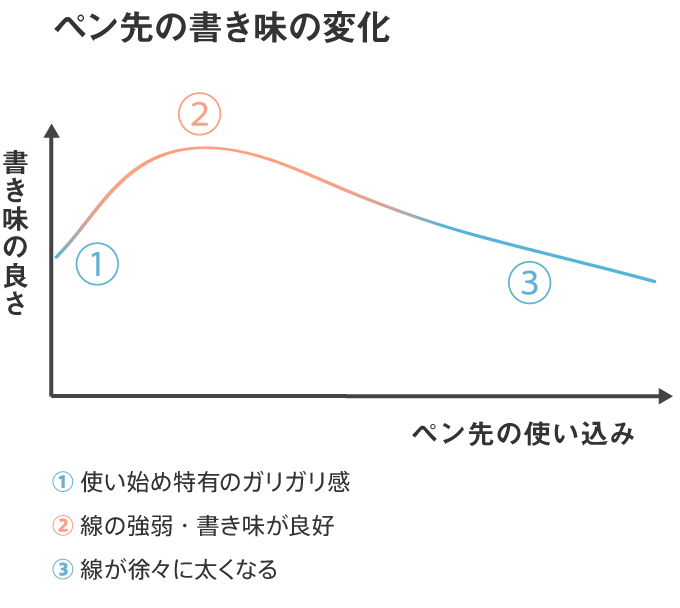

つけペンのペン先は、書き味が徐々に変化していくものです。

特に下ろしたてのペン先は、個体によってはひどく書き味が悪く、ガリガリ感が強いです。練習用に使うなどして少し慣らすと書きやすくなります。

- 1軍用のペン先

- 書き慣らしたペン先を清書用に取っておく。

- 2軍用のペン先

- 下ろしたて、寿命を迎えたペン先は、宛名書きや練習用として使う。

こんな使い分けをすると、常に書き味の良いペン先を使えます。

原因その2 必要以上に強い筆圧

つけペンの場合、強い筆圧は書き味を悪くするだけでなく、ペン先の寿命を縮めますから筆圧をあまりかけないようにします。

軽い筆圧によって、「ガリガリ」から「サリサリ」レベルにまで書き味を改善できます。

Q2. インクをしっかり付けたのに線が書けない。

A2. ペン先の向き・角度に注意してください。

万年筆の持ち方は、刻印がある面を表にしたフォームが基本ではあるものの、ペンポイントが紙に触れさえすればインクが出るため、ペン先の角度をそれほど気にしなくても筆記できます。

しかし、つけペンの場合はペン先を向ける角度に意識を向けないと、頻繁に線がかすれます。

右利きの場合、ペン先の切り割りを左側に傾けたほうがインクの下りが良くなります。

切り割りが入った箇所(スリット)がはっきり見えるように、ペン先を自分の方へ傾けた方が書きやすいです。

万年筆だとこの角度でも難なく線を書けますが、先端が鋭いつけペンだと紙面にまでインクが伝わりにくく、特にヨコ線がかすれやすくなります。

万年筆やデスクペンに使い慣れている人でも、線をしっかり書ける角度を心得るには多少の訓練が必要です。

Q3. ペン先がすぐにダメになる。

A3. 使用時以外のペン先の扱いにも気を配ってください。

つけペンのペン先は使い捨てのため、粗雑に扱ってしまいがちですが、人によっては1ヶ月以上も使い続けることができます。

筆圧をなるべくかけないのはもちろんのこと、ティッシュでインクを拭う際は切り割りを広げないようにやさしく拭き取ります。ペン先を装着する際も、切り割り部分が開かないように根本部分をつまみながら押しこむと、ペン先が長持ちします。

Q4. 線の強弱はどうしたら表現できるの?

A4. 力で書こうとしない心がけを。

ここから先の話は、先生から教えていただいた話や私なりの経験をまとめたものです。思い違いなどありましたらご指摘いただけると助かります。

線の強弱につながる要素は6つ

- 割れペン本来の性質。

- ペン先の弾力を利用する。

- 紙面からの反発を利用する。

- ペン先のひねり。

- ペン軸の上下運動。

- 運筆のリズム。

道具と技能による要素が半々です。

ひとつずつ説明していきます。

割れペンに備わっている本来の性質

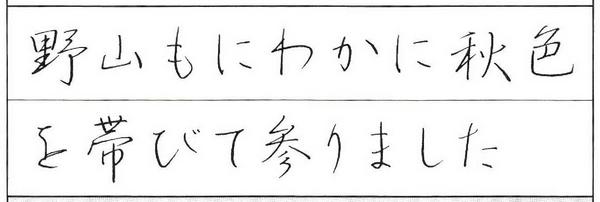

つけペンは、力で書こうとしなくても、線の強弱は自然にできます。

手前にまっすぐ引くと、ペン先が開くことで線が太くなり、真横に引くと、ペン先は開かず線が細いままです。ペン先自体が線の強弱を表現しやすい性質を持っています。

ペン先の弾力を利用する

同じ筆圧でもペンを持つ角度によって、ペン先の開き具合が大きく変わります。

これはほぼ垂直に持った状態です。筆圧を加えてもペン先はあまり開きません。

ペン先を寝かせて持った状態だと、わずかな筆圧でペン先が開きます。

ペン先が開きやすく、しなりやすい角度で持てば、ペン先の弾力を味方につけることができ、それは線のメリハリにも結びつきます。

下敷きを使い、紙面からの反発を利用する

ペン先の沈みが良くなる文房具があります。

- 硬筆用ソフト下敷き

- デスクマット

- 捺印マット など

このようなアイテムを使うと、ペン先が沈んだ分だけ線が太くなり、紙面からの反発によって線質にメリハリがつきやすくなります。

ペン先のひねって線を細くする

ペン先の向きによってインクフローが変わる仕組みを利用します。

あえてインクの下りが悪くなる方向にペン先をひねれば、意図的に線の細さを表現できます。

実践するにしても使いどころを見つけるのが難しく、要素のひとつに挙げるか迷いましたが、このような特性もあるということで。

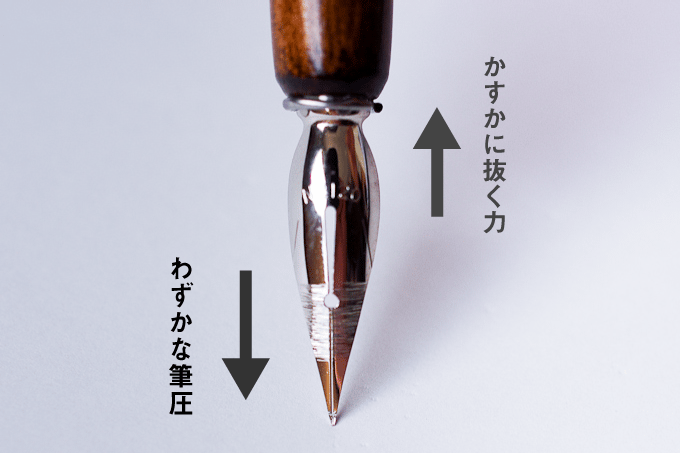

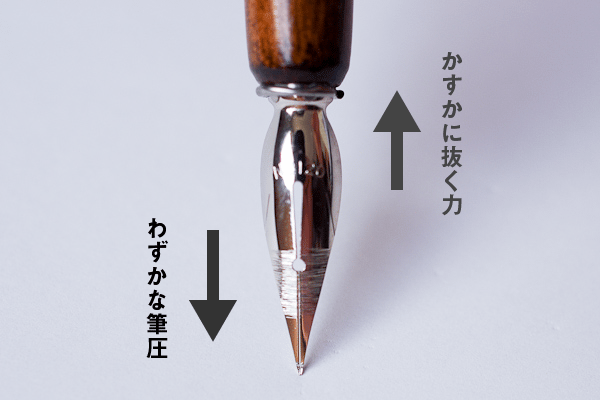

ペン軸の上下運動

一時期、話題となった「ナミキ・ファルコン(海外版エラボー)」のようにペン先のたわみを存分に使って線の強弱をつける方法があります。

しかし、つけペンでこれを実践すると、ペン先がすぐに開いてしまって使えなくなります。

ペン習字では、カリグラフィーのように極端に太い線を書く機会はありませんから、一定の筆圧の中でわずかに力を加えつつ、ペン先をかすかに抜く書き方を織り交ぜれば日本語らしい美しい線を表現できます。

ペン先の弾力だけで書こうとすると、太い線は書けても細い線を書きづらいです。そこで、ペン軸をわずかに吊り上げる力を加味すると線のメリハリがついてきます。

「ボールペンでは圧力を加えるのではなく、逆に一定の筆圧の中でいかに軽く書くかという点が大切です。」

- 引用元:大間違い – Stone penji

この技法は、ボールペンでメリハリのある字を書くときにも応用できる書き方です。

運筆のリズム

何といっても運筆のリズムが生き生きとした線質につながります。言うのは簡単ですが、たいへん難しい技法です。

ペン先を単調に動かすのではなく、丁寧な入筆、送筆、終筆を心がけます。

運筆中の「遅速と緩急」に加え、方向が変化するところではペン先の動きに間を与えます。平面の動きだけでなく、ペン軸の吊り上げと降ろしによる立体運動を意識すると、線の奥行きを表現できます。

言うのは簡単ですが、たいへん難しい技法です。

教室に通うなどして先生の運筆法を実際に見て学ぶのが最良の方法ですが、私のように通信教育を主体とした学習法だとそうもいかず、肉筆による手本を手に入れるか、線質が豊かなペン習字教本から運筆のリズムをつかむしか方法がありません。

引用元 『いつのまにか字が上手くなる本』 p224 PHP研究所(2002年)

山下静雨先生や日ペン系の先生による著書だと線のメリハリを捉えやすいかと思います。

おさらいとして、線の強弱を表現する方法をまとめると、

- 1.割れペンに備わっている本来の性質

- ペン先自体が線の抑揚を表現しやすい性質を持っていること。

- 2.ペン先の弾力を利用する

- ペン先のしなりを利用して線の強弱を表現できること。

- 3.紙面からの反発を利用する

- 下敷きによる弾力と反発を利用すれば、線質にメリハリが出ること。

- 4.ペン先のひねり

- インクの下りが悪くなる方向にペン先をわざと傾けることで、線の細さを表現できること。

- 5.ペン軸の上下運動

- 「わずかな筆圧」と「かすかに抜く力」によって線質の強弱を表現できること。

- 6.運筆のリズム

- 運筆時の遅速と緩急、平面の動きだけでなく上下の立体運動によって線の奥行きを表現できること。

特に4,5,6の項目は、練習と経験が必要になってきます。

それでも敢えて「つけペン」を使う理由

ここまでつらつらとまとめてきましたが、つけペンとは何と手間のかかる筆記具なのだと改めて感じます。

敬遠される理由としてよく耳にするのは、

- ペン先にインクをにつけるのが面倒。

- いちいちペン先を拭う・洗うといった管理が面倒。

- 慣れないと、ひたすら書きにくい。

ガリガリした書き味で、滑らかな線を引くにはコツが必要で、洗うのも面倒くさいと、三重苦が備わったレトロな筆記具がつけペンです。

それでも一部の間でつけペンが根強く愛好されているのは、美しい線を表現しやすいその一点に尽きるのではないかと思います。

つけペンにしか出せない奥行きのある線の表情は、ペン習字を習う人にとって、いつかは習得したい目標のひとつではないでしょうか。

一連の記事がその一歩を踏み出す後押しになりましたら幸いです。

コメント

こんなことが知りたいけど、こんな些細なことわかるように説明している方がいるのかなぁ〜かと思いながら、検索すると、このホームページにたどり着きました。

本当に本当に素晴らしい。本当に本当に丁寧で優しく、いつも感動します。

また、穏やかな気持ちにもなります。

精神面、文具、受験対策などなど、聞きたいけど聞けなかったり、理解出来なかったり、しかし、このホームページでよく理解出来ます。

ありがとうございます。少しでも文字を書く楽しみを持ちたいと思います。

>>やまみさん

ホームページを続けていてよかったなーと思う瞬間を

与えてくださりありがとうございます。

もともと字を書くことが好きではなかった私が

「書字の上達法」や「文字を書く楽しみ」について

知ってもらうページを作成しているのは、不思議な気もしていたのですが。

やまみさんのような思いを持った方が1人でもいらっしゃるなら

私が知っているコト、調べたコトを可能な限り発信していこうと思います。

素敵な言葉をありがとうございました。

書の師匠からペンを習うと上達が早いからと言われ、ペン習字をはじめて1年になりました(師匠はもちろん日ペンの師範)。

一年たってもまだ6級で、『抑揚がない』との指摘を繰り返していて、検索でここにたどり着きました。

生まれてはじめて、つけペンで書いて見たところ、師匠から抑揚があって美しいとほめられました。

これを機に油性ボールペンを卒業し、つけペンでやりましょうと言われてちょっとうかれています。

ペンの特性が理解でき、参考になりました。ありがとうございます。

>>みぽりんさん

お役に立ててよかったです。

ペン習字には、”緩急を感じる線の美しさ”を追求していく楽しみ・やりがいがありますよね。

つけペンの扱いにすっかり慣れた頃に再びボールペンを手にしたとき、同じように書けるコツを発見できるかと思います。

今の調子で硬筆の方も長く続くといいですね。がんばってください。

コメント失礼いたします。

つけペンの知識を求めてこちらの記事にたどり着きました。

本格的に通信講座などでペン字を習うかどうかは分かりませんが、

市販のテキストなどで練習してみたいと思っています。

つけペンの扱い方、インク、その他のコツなど丁寧な説明で

大変参考になったのですが、

つけペンの場合、用紙は何を使用するのが良いでしょうか。

万年筆などだと、相性の悪い用紙だと滲んでしまう、滑りが悪い等ありますが、つけペンではよくわからなくて…

とりあえずマンガ作画でよく使用され比較的安価な上質紙なら良いのかな?

くらいは考えたのですが。

もし、何か知識がありましたら教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします。

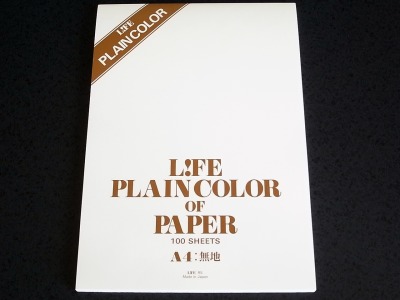

>imuyさん

つけペンに使用する紙についてお答えします。

ざらつきのある再生紙、わら半紙を除けば

基本的に紙質は選びません。

ここで紹介している顔料インクは、

・にじみにくい

・裏抜けしにくい

といった特性があるので

普段お使いの万年筆、水性ボールペンで

違和感なく書ける紙でしたら

つけペンでも難なく書けますよ。

試しに製図用インクで書いてみたところ、

・キャンパスノート(コクヨ)

・漢字練習帳(ショウワノート)

・美文字が書けるボールペン練習帳(セリア)

にじみ、裏抜け等なく、調子よく書けました。

ご参考になりましたら幸いです。

初めてつけペンを買って、すぐにかすれてしまいどうやったら、かすれないのかネットで調べてみたところ、このページを見つけました。

とても分かりやすく、その方法でやってみるとちゃんとインクがきれいにでました!

やっぱりつけペン買って良かったと思いました!

>>まあかさん

うまくいったようで良かったです。

私も初めてつけペンで書いたときは、

ペン先(切り割り)を向ける角度がマズかったのか

線がよく掠れてしまいました。

ペン先にはたくさんの種類がありますので

自分に合った良いモノが見つかるといいですね。

投稿されてから6年近い様で、動画も沢山出回る世になっております。

しかし、私がさんざん「つけペンの使い方、書き方」を探していた中でこちらのサイトが最も参考になりました。心から感謝します。

何度も参照したいし、人にも薦めたいので、消さないで下さい。