パイロットペン習字通信講座は、筆記具メーカーであるパイロットコーポレーションが手書き文化を推進する一環として開講している通信講座です。

この講座の概要については、公式HPで余すことなく把握できますので、ここでは私が10年近く受講している中での所感を交えながらその特徴を補足します。

毎月の学習テーマは「わかくさ通信」で発表されます

パイロットペン習字は、月初めに届く機関紙「わかくさ通信」の案内に沿って練習を進める学習形式になっています。

(パイロットペン習字通信講座公式サイト より)

月ごとの課題は2つあります。

- 添削課題

- 毎月のテーマに沿った手本ありの課題を自主練習して〆切日までに投函。

- この課題は先生から添削してもらい、後日返送される。

- 級位認定課題

- 手本がなく、そのときの実力で書く課題。作品の優劣によって成績や昇級が決まる。

これらの課題を提出しながら技量を養う仕組みとなっています。

1年間で学べる内容

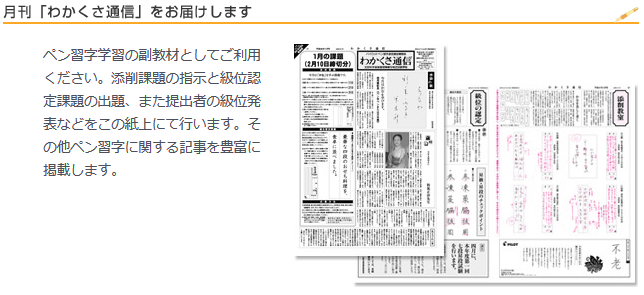

他の講座にない特徴は、自分の実力に合わせて、初級・中級・上級コースを任意に選べる点です。ステップアップするごとにペン習字の学習領域が広がっていきます。

たとえば、初級コースを1年間続けたときに学べる内容は、

- 「伝統的ひらがな」と「カタカナ」の約束事

- タテ書き・ヨコ書きの基本

- はがきの宛名を上手に書くコツ など

となっています。

中級・上級コースへ上がると、「行書の基本」や「連綿による続け字」といった、より実用的な書き方を学べます。

※行書は、その利便性を知ってしまうと、楷書で書くのが億劫に感じるほどには実用性がある書体です。

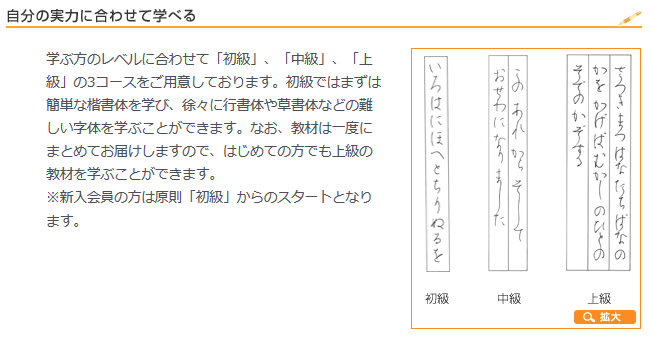

選べる4つの系統

好みに合った手本を選べる特徴があり、途中で系統を変更することも可能です。

それぞれの系統のルーツとなっている先生は、

- A系統

- 江守賢治先生(1915~2010年)

- 国語国字を専門とした研究家。

- 欧陽詢が夢枕に立つほど氏を敬愛し、古典に即した解説の著書が多い。

- B系統

- 鷹見芝香先生(1898~1986年)

- 山形県出身の書家。

- 『古典による正統的な学びを重ねて、読み易く親しみ易い表現』を提唱。

- C系統

- 狩田巻山先生(1904年~1993年)

- 大阪教育大学名誉教授。かな書家。

- 『硬筆書写検定合格のポイント』の手本を執筆。

- D系統

- 小林龍峰先生(1911~1993)

- 書家。日本書写技能検定協会理事・中央審査員。

となっています。

※これから始める人のためのペン字用語集を参考にさせていただきました。

人気がある系統は?

ツイッター内でパイロットペン習字を受講している人の系統を調べ、集計1してみると、

- C系統(26人)

- B系統(22人)

- A系統(6人)

- D系統(2人)

このような結果になりました。

受講生が集中している B,C系統は、多くの人が親しみやすい書きぶりとも見て取れます。

また、指導陣の人数からも、系統ごとの生徒数の比率を伺い知れます。

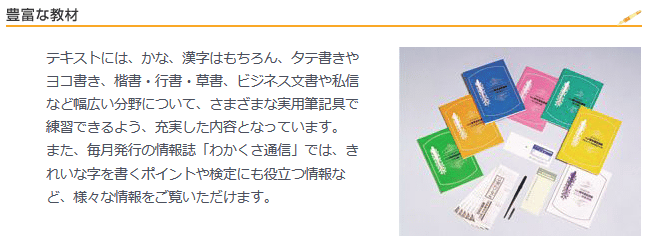

テキストは書写検定に役立つ一級品

書写検定に目を向けると途端に輝きを放つ教材群です。

テキストは全部で6冊あり、

※リンククリックでテキストの目次を閲覧できます。

目次を見る限り、初心者には取っつきにくそうな内容に感じるのですが実はその通りで、その内容は、

- 手本集が6割。

- 書写検定の理論問題に役立つ知識が3割。

- きれいな字を書くためのコツが1割。

このような構成になってます。

4つの系統から選べるということは、テキストには4種類の手本が掲載されているわけで、1つの系統でみると、参考にできる箇所が限られてしまうのが難点です2。

また、これらのテキストは自主学習を手助けするような作りになっており、どのように読み込んでいくかは、学習者本人に委ねられています。

「初心者にとって優しくない」と一部で口コミされるのは、メインとなるテキストが資料集的な構成になっている点が要因ではないかと思います。

ただ、硬筆書写検定の受験を控えるようになってから改めて読み返すと、「古筆の読み方」から「旧字体・書写体」「書道史」「漢字の筆順・部首名」などを掲載したテキストすべてが書写検定に使える知識であったことに気付きます。

さらには、毎月提出する課題も硬筆書写検定の実技問題に準拠しており、1年間の課題を一巡する頃には、受検する準備が整う手はずになっています。

※硬筆書写検定の詳細については、「確かなものさしで今の実力が分かる硬筆書写検定」を御覧ください。

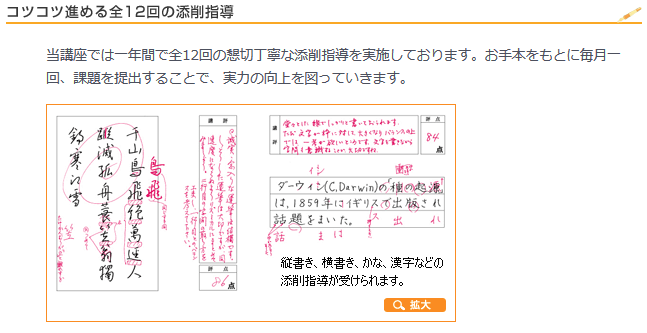

添削の質はマチマチ

毎月の添削結果に多くを期待するのは難しいかも。

見本にあるような添削が受けられるのは私の経験上、半々の確率でした。

年々増加する受講生の人数と、比較的安い受講費を鑑みると淡白な添削であっても仕方ないかもしれません。

学習意欲がある人は、通信らんに課題の感想や質問を付け加えておくと、回答を織り交ぜた添削や講評となる可能性が高く、自然と受け取る情報量も多くなります。

字典は別途に揃えよう

初心者に優しくない点その2。字典の有無によって昇級に大きな差が生まれます。

わかくさ通信には級位認定課題について次のように説明しています。

級位認定課題にはお手本はないので、自分で十分納得がいくまで練習しましょう。

- わかくさ通信

この言葉を文字通りに受け取ってしまうと、袋小路に入る可能性が高いです。

始めたばかりの人は、講座のテキストから手本に該当する文字を探し出せないことを知り、自分の書きぶりで書いてしまうかもしれません。

しかし、ペン習字の第一義は「正しく整えて書くこと」にあり、そのいろはを十分に理解していないうちから、我流で作品を仕上げるのは少し無謀な気もします。

着実に昇級していく方法として半ば正攻法となっているのが、それぞれの系統に属した字典から文字を拾い集め、それらを手本とすることです。

わかくさ通信内で案内している字典を以下にリンクしておきます。

- A系統

- ペン習字常用漢字の楷行草

- B系統

- ペン習字三体

- C系統

- ペン字改定常用漢字の三体

- D系統

- 漢字三体ペン習字典

拾い集めた手本文字は、課題文の形に加工すると習いやすいです。

その加工方法は本当に人それぞれで、デジタル機器を駆使したり、アナログ作業でコツコツ作成したりと、目的さえ達成できれば、何でもありです。

私の場合、字典をいちどバラして、パンチ穴を開けてからバインダーに収納しています(本の形を成していると何だかんだで使いやすい)。

以前は、一枚ずつスキャナで取り込んだり、コピーを取ったりして、切り貼り手本を作成していました。正直、かなり面倒でしたが、中心線を揃える作業が勉強になります。

現在はスマートフォンのカメラ機能を使って撮影し、それを眺めながら練習するスタイルに落ち着いています。

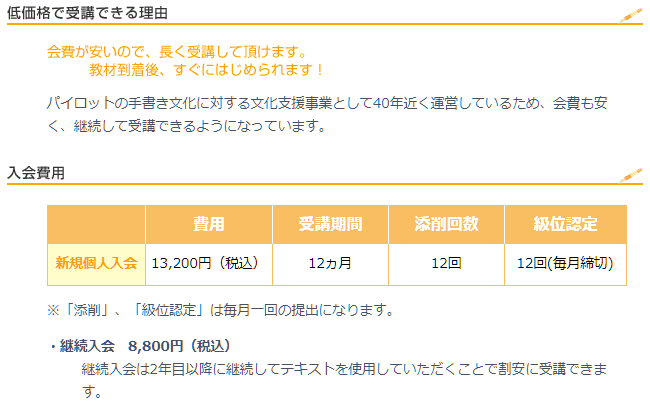

かかる費用について

ペン習字の通信講座では断トツのコスパです。

その他のオプションとして、

- 住所氏名の手本

- 1枚500円(楷書のタテ・ヨコ書き、行書のタテ書き 3種類で計1,500円)

- 清書用紙

- 1,080円

- 練習用紙

- 1,080円

- これらの入手方法

- 清書用紙の通信らん、もしくは事務局に電話して購入の旨を伝える。

受講する初年度は、使える清書用紙が毎月1枚のみとかなりシビアな環境です。失敗したときのために余分に購入しておくのもひとつの手です。

個人的な総評

価格と内容のバランスは取れているか

文化事業の一環ということもあり、ペン習字の通信講座では一二を争うほど受講費が安いです。

初年度13,200円に対して、「月1回の程よい添削」と「資料集的な教材」に価値を見出だせるかが満足度の決め手となりそうです。

こんな人には向いてないかも

- 練習の仕方をイチから分かりやすく教えて欲しい気持ちがある。

- あまり興味がない分野の資料集を読むのは正直苦手。

- テキストを順番に進める中でスキルアップしていきたい。

この講座は「何から始めたらいいのか分からない」に対しての説明があまり十分でなく、「今月の学習テーマは、ヨコ書きです。テキストの○ページを参考に練習しましょう」といった指示の元に道筋をつけて自主学習できるかが向き不向きの別れ目となります。

毎月の課題提出は、「わかくさ通信」「系統別の字典」「テキストを少し参照」の3点セットで事足りるため、硬筆書写検定に興味がない人ですと、テキストを通読する機会はほとんどないかもしれません。

こんな人におすすめです

- 受講費を安く抑えながらペン習字を続けたい。

- 書写検定に対応したテキストが欲しい。

- 字典や参考書を使った調べ物が割りと好き。

もし4系統の中に好きな手本があったら、それだけで始める価値があると思います。

硬筆書写検定に対応した講座ですので、硬筆に関する資格取得をひとつのゴールとしたい人にとっては都合が良いです。一般的には2級を取得すれば、相当な実力が身についていると言えます。

私的おすすめ度:

パイロットペン習字は受講費が安く、ペン習字に興味を持った人の受け皿となっている通信講座です。

特に最近は美文字ブームの影響か、新規で始める人が増えています。

ただ、適切な学習方法が分からないために、言われるまま課題を提出して何となく昇級するうちに成績が伸び悩み、その対策法が分からず諦めてしまう人がいるのも事実で、全くの初心者向きではない印象はネット上の口コミからも見て取れます。

ペン習字の勘所さえ掴んでしまえば、毎月の課題を提出する中でスキルアップを図れるので、その初手をどう攻略するかがその後の成長の鍵となりそうです。

資料の請求(無料)

公式サイトから、講座の特徴を分かりやすくまとめた資料を送ってもらえます。

※資料を請求できるリンクは、公式サイトの右上にあります。

毎月の課題はあらかじめ決まっているため、「ひらがな」から始めたい人は1月もしくは4月の入会がオススメです。

コメント

はじめまして、うたさん。

いつも興味深く拝見してます。

私も今年4月入会四年目のパイロットのペン習字講座A系統受講者です。

最初なかなか、練習の仕方も判らず。

今も8A級なので初級を練習していますが、同じ課題を何回か書いて馴れたのと、

字典を見ながら頑張っていて書いたら超が付く悪筆が、

それなりに字形も整って来ました。

点数も上がらないもののずっとその点数をキープしています。

ただ私より先に受講していた父がC系統を習っていたのですが、

亡くなり、それまでは同じ系統で比較されたくなかったのもあり。

別系統で入会しましたが、ずっと同じ系統でなくても良いとこのHPで知ったので、

参考書はありますし来年の継続入会からC系統に変えて受講してみたいなと思います。

その時は何か申告しなければいけませんか。

ちょっと気になったのでおたずねします。

よろしければ教えて下さい。

>>梨雪さん

コメントありがとうございます。

なるほど、様々な心境の変化があって習う系統を変更してみたい、ということですね。

継続入会で採点表(わかくさ色のカード)が一新されるタイミングでしたら、

特に申告しなくても大丈夫だと思いますよ。

通信らんに

「○年目に入ります。習う系統を変更しました」みたいな一言があれば、

まず問題ないかと(正確を期するなら、事務局の方に確認してみてくださいね)

蛇足ですが、

通信らんに書いたメッセージは、添削する先生もチェックしていますので、

上手く書けなかった箇所を反省気味に記しておくと、

希望するお直しが入りやすいです。

昇級・点数アップのきっかけになりましたら幸いです。

Utaさん、コメントありがとうございます。

大変参考になりました。

受講者自体は一番少ないですが、A系統の字は好きなので、続けても良いのだけれど。

教えて頂いたように、通信欄に突っ込んだ質問を書いたりコメントの文章を、

先生によっては添削して下さるので、それも参考にしていますが。

字に対する素養がない状態で始めて、数年たって頭打ちな感じがするのと、

同系統のばかりだと、課題以外は添削も足りないし。

参考書もあるしと思って変更しようか考え中。

字を書くことは好きになったので、基礎を鍛えるため日ペン受講も考え中です。

YouTubeのペン字動画を参考にしたり、色々してるのですが、あと一歩の壁が抜け出せない気分です。

また何かありましたら、相談に乗って下さい。

返信ありがとうございました。

コメントしたい記事にうまくコメント欄が探せず、こちらに失礼します。

現在書道教室にてペン字をしています。そちらで地元の競書も購読しています。

といってもまだ始めて二ヶ月なので、提出はしただけの状態です。

こちらは子供と通っているのでそのまま続ける予定ですが、やり始めてからもっと練習したく通信講座に行き当たり、こちらのブログもかなり参考にして悩んでおります。

日ペンの添削の丁寧さに惹かれるものの、ひらがなの「す」が独特であったりすることに少し違和感を覚え(でもいざ文章でみると行書も含め素敵だなとは思うのです)、かといって基礎的なことをせずにパイロットにいくのは無謀かな、そしたらユーキャン?、でも添削が前より2回減って10回になってるし、そのあとも競書に進んでいける日ペンの方が魅力的?と…

書道教室では競書の課題の添削のみで、あいうえおなどはやってません。

もし通信講座を受講するなら、教室ではペン字はやめて毛筆の書道に変えようと思っています。(硬筆も提出するので家で書いて添削はうけますが)

書道教室の先生の字は好きです。

今のところ書写の教科書みたいな字を目指しており、自分で購入した字典も、宮澤正明さんのものです。

たとえば日ペンでその字体で書くと直されてしまうのですよね?

そういった二刀流でやっていけるのかなぁと、何か始めたいもののどうしていいかわからなくなっております。

長文失礼いたしました。

>>あすかさん

はじめまして。

いただいたコメントから

現在の状況・お悩みを整理すると↓のような感じでしょうか

文面を拝見する限りでは、

「硬筆の基本をきちんと練習しておきたい」といった思いを強く感じました。

なので、私の方からは

「書写の教科書に載っているような字を目指している」

というあすかさんの意向を踏まえつつ、

ペン字の基礎を習う方法を2つご紹介しますね。

その1

【書道教室の先生にひらがな・カタカナの添削をお願いする】

宮澤正明先生の著書に

『きれいな文字の書きかた』という書き込み式練習帳があります。

このような硬筆テキストの進み具合を書道教室の先生に見てもらい

アドバイス等いただけるなら、私はそこが一番の着地点と考えます。

ただ、教室での指導方針や先生のお考えもあることでしょうから、

場合によっては難しいかもしれません。

その2

【通信講座でペン字の基礎を学ぶ】

書道教室→毛筆を主軸に指導を請う

通信教育→ペン字の基礎を練習

これは、あすかさんがお考えになっている学習の進め方ですね。

>書写の教科書みたいな字を目指しており、

という観点で教材を選定していくと、

青山浩之先生 監修

「キャリカレのペン字講座」

公文書写の通信学習

「かきかた教材 A〜J」

この2つが候補に入るかと思います。

書道教室に通いつつ、硬筆の基本を学ぶにあたって

私の中ではこのような学習方法が思い浮かびました。

なにか少しでも参考になる箇所がありましたら幸いです。

長文かつ乱文をまとめていただき、ありがとうございます!

たしかに書道の先生にもっと見てもらえるといいのですがね…基礎からやってもらえないかお願いしようかな。ただやはり、なかなか難しいかもしれません(*_*)

添削は日ペンの添削ほどのものはなく、気になる字は直してくれますが、他は大体いいです〜といったかんじで。

教えていただいた通信も見てみました!

ずっとユーキャン、日ペン、パイロットでぐるぐるしてたので、全然知りませんでした。

お手本は好みです(^^)

添削回数や月謝が気になるところ…

また質問させていただきたいのですが、

●初心者が複数の流派?書き振り?は同時進行でも書き分けられるものなのか?

●うたさんは日ペン、パイロットそれぞれ書き分けていらっしゃいましたか?

●ちがう書き振りを学んだとしても、根本は同じということで基礎を作るという意味では問題ないのか?

●各競書は、それぞれの書き振りに忠実な書き方をすることで上がっていくのか?それともたとえ結びがちがおうと、崩しかたが違おうと上手ならば上がっていくものなのか?

日ペン添削のきめ細やかさもいいなぁと思うし、改めて見ても日ペンをしてらっしゃる方の字(ウタさんも含め)は綺麗だなぁと惚れ惚れする書き振りです。

あいうえおだけ見るとさっぱりして感じるのですが…

通信をおえた先があるというのは、いつか習字教室に行かなくなっても続けていけるのも魅力ですし。

教科書のような字って子供っぽいのか?とだんだんまたわからなくなりつつあります。

習字教室へ行く前にこちらのサイトに出会えていたらなぁと思うこの頃です。

綺麗な字が何種類もあるなんて思いもしませんでした。笑

教科書のような字が目標とは言いましたが、もっと先には、師範を取りたい、美しさの中に自分らしさのある字を書けるようになりたい、さらに先にはもしかしてもしかすると生業とできたらと大きすぎる夢ではずかしくなりますが、そう思っています。

>>あすかさん

>綺麗な字が何種類もあるなんて

私も習い始める前にこの事実に気付けていたらなぁと(苦笑

ご質問にお答えしますね。

↓↓↓

●初心者が複数の流派?書き振り?は同時進行でも書き分けられるものなのか?

→ 書写力が高い人なら十分に可能(でもそういう人は少ないです)

[複数の流派を同時進行で習う難しさ]

書き方の混乱を招くという意味で

手本の掛け持ちは、中・上級者向けの習い方になると考えています。

これは人によって意見が分かれるところですが、

・複数の流派を掛け持ちしながら練習した方が結果的に得られるモノは多い

・まずは1つの型をしっかり身につけてから他流を学んだ方が理解しやすい

私は後者の考えですね。

●うたさんは日ペン、パイロットそれぞれ書き分けていらっしゃいましたか?

→ 日ペンの課題では日ペンの書きぶりを、

パイロットペン習字でも同様にパイロットA系統の書きぶりを徹底しています。

[郷に入っては郷に従う]

書字上達の基本ですね。

SNSを眺めていると、

器用に掛け持ちしている人がたくさんいらして

焦りや不安を感じるかもしれませんが、

一つ所でじっくり練習するのも立派な正攻法だと思います。

●ちがう書き振りを学んだとしても、根本は同じということで基礎を作るという意味では問題ないのか?

→ そのように捉えていただいて大丈夫です。

[ペン習字でいうところの"基礎を作る"とは何を指すのか]

個人的には「書写能力の向上」が

基礎づくりの根幹に相当すると考えています。

「正確に見て、正確に表現する」

この能力を極めていくと

最終的にはどの手本で学んでもそれなりに書けるようになりますし、

形を正確に取れるようになるという意味で根本は同じですね。

●各競書は、それぞれの書き振りに忠実な書き方をすることで上がっていくのか?それとも、崩しかたが違おうと上手ならば上がっていくものなのか?

→ 競書誌によって昇級審査の評価基準は異なります。

[具体例を挙げてみると]

>崩しかたが違おうと上手ならば上がっていく

これはパイロットペン習字の級位認定課題で見られる傾向ですね。

出品に関する注意書きには↓

「書きぶりや字形は一つにきまっていない」

「自分で書きぶりや字形を研究して」

とあるように、

パイロットペン習字の昇級課題は、表現の許容範囲が広いです。

一方で、

>書き振りに忠実な書き方をすることで上がっていく

これは日ペンの競書誌『ペンの光』で見られる傾向ですね。

過去の講評ページには、

"手本の形を忠実に真似ること。目に見える姿形を正確に追ってゆけば万人が上達できます。"

といった記述があり、

日ペンの昇級課題では「書写の正確性」を重視しています。

↑↑↑

回答は以上になります。

長くなってしまいました(汗

ご参考になりましたら幸いです。

それから補足として

(頭の片隅に留めていたければ)

>教科書のような字って子供っぽいのか?とだんだんまたわからなくなりつつあります。

かきかたの教材手本は、学童児向けの作りになっている意味合いが強いです。

(新しい書き方 二 東京書籍 p10 より)

義務教育で「きれいな字とはこういうもの」と私たちは教わってきたので、

宮澤正明先生のような字を目指すお気持ち、よく分かります。

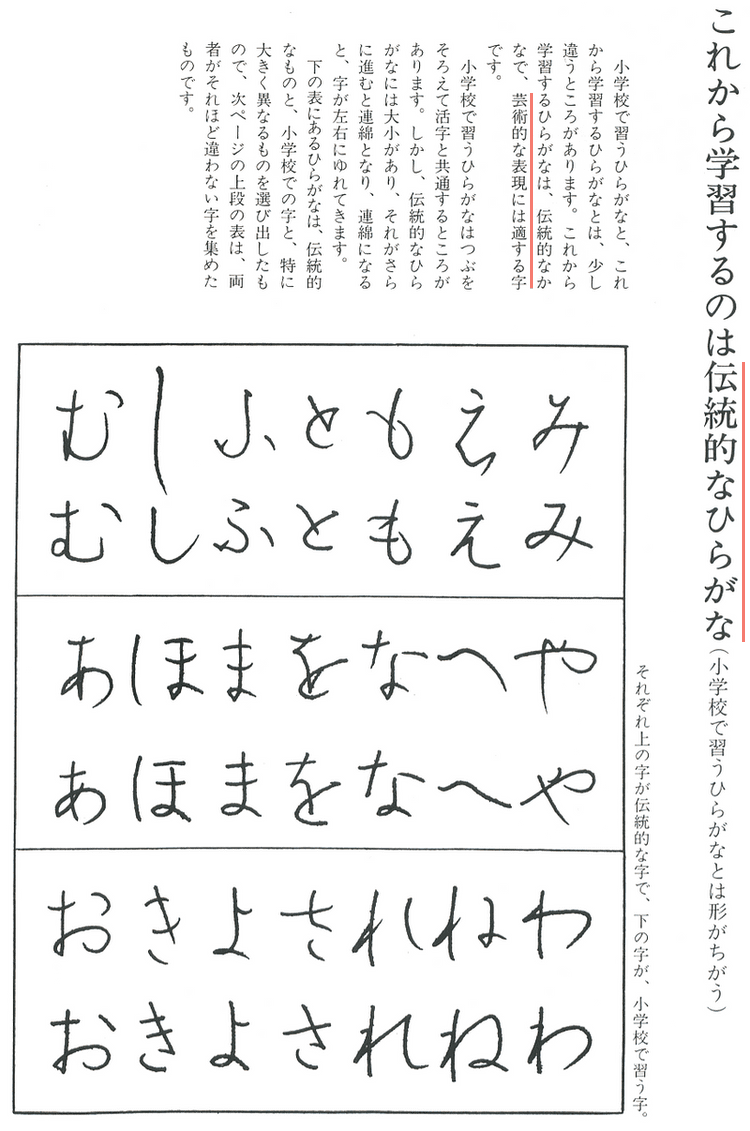

でも実は

ペン字を始めるうえでまず知っていただきたいのは、

・小学校で習うひらがな(見慣れた字)

・伝統的ひらがな(あまり見慣れない字)

2種類の「ひらがな」があるということなんですね。

分かりやすい資料としては↓

(パイロットペン習字テキスト かな編 p8より)

伝統的ひらがなは、

「行書」や「連綿」と調和しやすく、表現の幅が広い特徴がありまして、

>美しさの中に自分らしさのある字を書けるようになりたい

ということでしたら、

伝統的ひらがなを基軸にして習っていくのも1つの方法だと思います。

>師範を取りたい

>さらに先には生業とできたら

そうですね。

自分の好きなコトを副業や収入に繋げていく生き方は

この先どんどん広まっていくと思うので、

目標は大きく、いつか夢を実現できるといいですね。

うたさん、質問全てにしっかりとお答えをいただきありがとうございます(>人<;)

頭がクリアになってきました!

そして、学校で習うひらがなと伝統的ひらがなはちがうのだということ、すっと自分の中に落ちました。

やはり今一番気になっている日ペンに進もうかなと思います。

パイロットもと欲張りたくなるのですが、そもそも二足のわらじなので、そこは基礎から見ていただける方を選択しようかな?と…

またいろいろとわからなくなったときには、ご教授ください^_^

これからもこちらのブログを熟読し、美文字目指して頑張ります。

初めまして。

最近、このコロナ中の自粛生活で時間ができ漠然と字が綺麗になりたくてペン習字調べ始めました。

そんな中でこちらのサイトに目に留まり、丁寧にわかりやすくコメントされていたので、思わず投稿させてもらっています。

ざっくり調べて現在考えているのがパイロットのペン習字です。

価格の安さ。

系統が選べる。

万年筆で綺麗な字を書いてみたい。

ただ基礎は全くなく、初心者です。年齢も50歳に届くかぐらいです。現在の字も決して綺麗な字ではなく特徴のある字です。

そんな私が、パイロット習字を始めて続くのか心配。

パイロット習字は、ある程度基礎がある方が自学で調べながら習得する人が成功しているイメージに捉えています。

ただ具体的にどの先生の字が好きとまでは突き詰めた答えはないですが、あじのある行書や連綿⁈を書いてみたい!!!

ここのコメントで説明されてた、ひらがなに種類がある事。伝統的なひらがなと言う定義?がある事。美しい!!こんな字書きたい!

字を書くと言うことに、こんなに考えながら書くんだって今更ながら感心しながら興味が膨らんでいます。

こんな私ですが、パイロット習字を初めたら うたさんのように綺麗になるのでしょうか?

意外と理屈的に物事を考えて調べる事は嫌いではありません。

あとお伺いしたかったのは、現在パイロットペン習字は、新規受付をされていません。

ただ私もこれまでは仕事、子育て、家事となかなか自分の時間がなく 今のこの余裕のある時期に何か始めたいと思っているのですが、実際申し込む前でも何か具体的に練習する方法はありますか?

お手軽に何が少しづつでも出来る事があればアドバイス頂ければ幸いです。

>>なつぞらさん

返信が遅れてすみません

>実際申し込む前でも何か具体的に練習する方法はありますか?

>あじのある行書や連綿?を書いてみたい

ということでしたら、

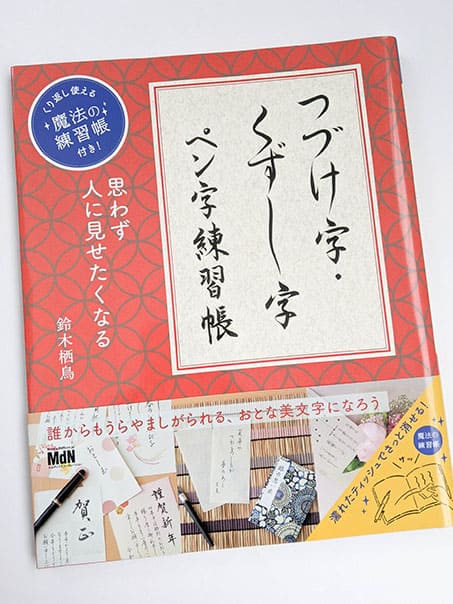

↓の練習帳はどうでしょうか。

『くり返し使える魔法の練習帳付き! 思わず人に見せたくなる つづけ字・くずし字 ペン字練習帳

』

「行書」とそれに調和する"ひらがなの続け字"が学べるほかに、

「方眼を使った書写のやり方」が紹介されています。

「何回も練習しているのに、手グセが抜けず自分の字になってしまう」といった

よくある悩みは、このグリッド書写で克服できます。

こういった練習法もあるんだなと知っておくだけでも1つ勉強になると思います。

書店で15ページ目(本書の使い方)を試し読みして、良さそうに感じたらやってみてください。

始めの一歩として軽めに取り組むなら、

100円ショップの「セリア」「キャンドゥ」で手に入る

『美文字が書けるボールペン練習帳』が良書です。

ほどよいページ数で達成感を得やすく、ダイソーのモノより習いやすい手本となっています。

新規受付が再開されるまでは、

インスタグラムの「#パイロットペン習字」タグのページを眺めてモチベーションを高めておくのもいいかもしれませんね。

ご参考になりましたら幸いです。

返信ありがとうございます

m(_ _)m

正直返信を頂けるのか、半信半疑で諦めていたので、とても嬉しいです。

当初パイロットペン習字でネットで検索して、真っ先にこちらの項目のコメントを目にしての投稿だったのですが、それを機にこちらのサイトを色々と読ませて頂いてます。

そもそもこれからペン習字を始めようかと思う者には、打って付けのサイトだったんですね。

本当に参考になることが、言葉で理論的に説明してあるなーと感心しながら読ませて貰っています。

すいません。後先になりましたが、アドバイスありがとうございます。百均とかにも美文字のテキストがあるんですね。

行書のテキストも興味深々でおります。時間があるとき早速覗いてみたいと思っています。

ただ うたさんのサイトから、ひらがなの練習テキストを印刷して数日前から書き始めて実践してみているところです笑

第一感想は、単純な作業だけど難しいーですね(^^;

地味な動きだけど、寸分違わず書写しようと意識すると、物凄い集中力がいるし、短時間でも疲れます!

とくにひらがなは線がシンプルなだけに。

余談ですが順番にやっても面白ろみがないので、子供名前ひらって書いたり。これが又 『や、ふ、あ、か』と曲線ばっかり!!くもん習っている子共にも同調されました(^^;

書いた字も漠然といいか悪いかは判断出来るものの、最後はあんばいで…みたいな笑

でも単純に字が綺麗になりたい!あじのある文字書きたい!と調べ始めたペン習字。

なんとも奥深いですよね。読み込めば読み込むほど、感心するし興味が増す一方で、単純に一期一憂で上達するものじゃないな〜

うたさんのようにある程度長いスパンでやっていく覚悟が必要だなと感じています。それには一時的な興味や思いだけで終わるのではなく、一番の難所はこのモチベーションを保つことかなと思っています。

そこで私も前者の方のようにいろんな思いが交錯するのですが、

単純に自分の希望や理想は、綺麗な字が書きたい!

趣味的な意味であじのある字、行書や連綿(⇦意味がよくわかってませんが)を万年筆で書いて見たい。

です。

ただやはりまだ仕事も現役でしてるし、子育ての中で字を書く機会も多々あるので、実用的な字に反映の大きい字習いが日常に達成感があって、現実的なのかなぁと思います。

そこで当初の質問と変わってきてすいません(^^;

原点に立ち返って、日常的な字を少しでも綺麗にしたいでも、パイロットペン習字はそもそも目的にあっていますか?

私がある程度、パイロットにと思ったのは、

・子育て中であまり自分に費用をかけたくない。

(継続出来るかも自信がない)

・級の取得が合って、ただ何となくよりも、モチベーションが保てそう。

・ただ綺麗にだけよりも、好みの字が選べる事。

です。

なんだか文字起こししてると、ワガママな希望だなと思ってきました。

現在は、せっかくうたさんサイトから印刷して、書き始めているのでもう少し続けて見たいと思っています。最初はあまりに字が大きくて、なんだが実用的じゃないなと思ったのですが、16分割になって拡大バージョンなので文字の形を把握しやすい利点があるのですよね。

これをしながら、セリアのテキストでも差し支えないんでしょか?(実際手にしてないので分からないのですが)

あと、もう一冊の本も見てみて気に入ったら、購入して見たいと思うのですが、流石に同時進行でやっていくのは、初心者は難しいものありますよね⁉️笑

取り敢えずモチベーション用に手元に置いておくだけでも意味ありますか?笑

長々と長文お許し下さいませm(_ _)m

コメント確認しました

2,3日中にお返事いたしますので

またその時に訪問してくださればと思います

こんばんは。

ご連絡ありがとうございます。

お時間ある時で、全然大丈夫です。

おすすめの本(つづき字、くずし字) ネットで数ページ載っていたのを見たら確かに、自分で書いてみたくなる様な憧れる字でした!

すいません(^^; 紹介頂いたのでつい感想をお伝えしたくて笑

>>なつぞらさん

・万年筆で流麗な文字を書きたい

・昇級を目指せば、やる気を維持できそう

ということでしたら、

パイロットペン習字で大丈夫です。

>日常的な字を少しでも綺麗にしたい

習い続けていれば、その目標も徐々に叶ってきます。

ただ、なつぞらさんの場合、

「今のあなたなら〇〇をやりましょう」

といった細かい練習メニューを考案してくれる「指導者」や「教材」が必要なようにも感じます。

そういったサポートをこの講座に求めると

肩すかしをくらってしまうので、むずかしいところですね。

もし機会をもてるなら、教室に通う学習スタイルを検討してみるのもいいと思います。

参考:無料体験学習 | 公文書写

わたしが作った練習プリントはお試しに過ぎないので、

まずは、セリアの練習帳を一冊終えるところからやっていきましょう。

3日坊主の予防アプリを併用しつつ、

自宅での練習を習慣化するところから始めてみてください。

参考:みんチャレ

紹介した「くずし字、続け字」の本は、手本の注釈が充実しているので、

字のポイントを学ぶ参考書として手元に置いておくのもいいと思います。

返信ありがとうございます。

そうなんですよね。

うたさんご指摘のように、最終的には、丁寧な指導者、教材があった方が合っているかなぁと思ってきました。

当初はパイロットかなっと思いましたが、やはり全くの初心者だし。

うたさんの

肩すかしをくらってしまう とのアドバイスからも

一旦パイロットから離れてみようかなと思っています。

次に提案のくもんも子供が通っていて、先生も褒め上手な素敵な方です。自分も一緒にと思う所はあったのですが、どうしても時間的に無理なのと、費用的にも厳しいと判断。

こちらのサイトを時間あるとき拝見していますが、無難で当てハマってくるのが日ペンなのかなと思ってきました。

まぁ費用はパイロットに比べると高くはなりますが、安くても結局続かなけば、本末転倒ですもんね。

又 みんチャレ

も面白いですね。(ちょっと年齢的にできるかな(^^; )

うたさんのサイト見てても感じるのですが、色んな引き出しをお持ちで驚きます笑

書写のサイトなので、真面目な資料や練習帳を進められるのかと思いきや、百均で買えるものとは、ちょっと意表をつかれました。

何だかサイトを見てても、丁寧にアドバイス下さるところ(他の方とのやり取りを含め)

美文字を書く為の情報も去る事ながら、うたさんの人となりが垣間見える部分も楽しみで拝見しています 笑

何だか横道にそれてしまいましたが、

文字って、綺麗に書けたに越した事ないけど、そもそもの文字を通して相手とのコミュニケーションの手段なので、通信講座にしても赤文字で返答が返ってくるのはそれだけでも確かにやる気に繋がりますよね。

うたさんの実体験の赤文字写真みてると思い始めています。

こちら(日ペン)だったら、申し込み出来そうですし。

日ペンの文字(楷書、行書)の雰囲気がわかりやすい資料やサイトってありますか?そんなに特徴のある字ではないのですよね?(又自分でも調べてみます)

決断できるまでは、セリアの練習帳で頑張ってみます。

くずし字、つづけ字は、近くの書店には置いてなくて、折りをみてネットなどで購入したいと思います。

色々と教えて頂きありがとうございました。

そもそも文字にも歴史あり、それぞれに尽力して携わた方が起因し書流となって主な系統⁈みたいに現代に引き継がれてるんですね。

なんだか中国文学や日本古典的な部分があって頭に入ってこない所はありますが(^^;

日ペンがなぜ馴染みの文字と捉えられてるのか、パイロットの特徴、系統の由来、教育機関の楷書などそれぞれの歴史が関係してる事が理解できました。

おそらくこのサイトに行き着いて、うたさんと出会えてなかったら何となく通信で文字習ってぐらいになっていたと思います。

たぶん、自分が書きたい文字を探すと言う概念にもたどりつかなかったかも知れません。

本当に一つ一つ丁寧に的確に答えて下さって本当にありがとうございます。

又 アドバイスや説明も毎回とても分かりやすかったです!説明も図解があったり引用があったりで上手な方だなぁと感心しておりました。

で何よりもいつも相手の立場に立ってコメント下さる姿勢は、このサイトの文面にも現れててなぜだかほっこりなります笑

まずはアドバイス頂いた練習帳をやりながら、自分の感性に合った文字を探してみようと思います。

おそらく実際の文字の練習は、地味で繰り返しの連続なんなんだと思いますが、うたさんに教えて頂いたアドバイスや知識のお陰で少し楽みながら出来そうな気がしています。

(何だか人生の楽しみが一つ増えた感じです笑)

色々とありがとうございましたm(_ _)m

>>なつぞらさん

なにか道しるべになるものが見つかったなら、よかったです。

こちらの都合で申し訳ないのですが

回答したコメントの一部は温めてきた企画ネタだったため、

コンテンツが完成するまでは非公開とさせてください。

(気にしすぎかもしれませんが念のため)

出来上がったら、2021年4月23日から25日までの一連のやり取りを元に戻します。

せっかくコメントしてくださったのに、すみません

全然大丈夫です。

こちらのことはお気になさらず笑

沢山の方の道しるべとなって下さい。

では今後も『ペン字インストール』楽しみしております。