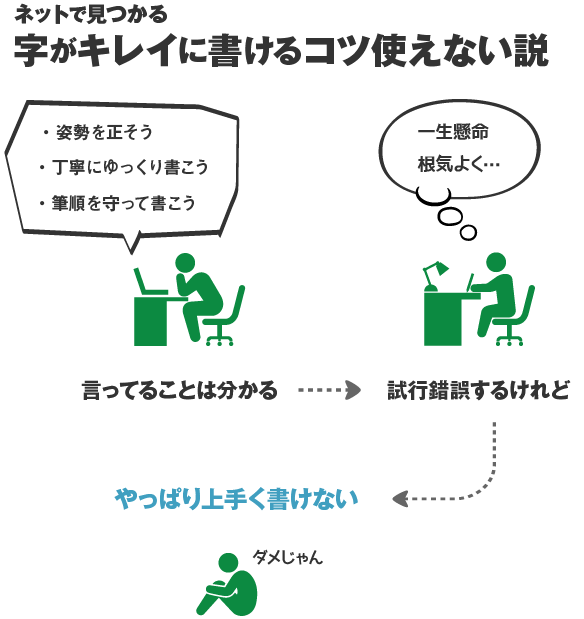

「ネット上で探せる字がきれいになるコツはあまり参考にならない……」そう感じたコトってありませんか?

その理由はおそらく、門外漢の人がまとめたページばかり検索でヒットしてしまうから。

今すぐ役立つ美文字のコツは、ちゃんとあります。

このページでは、国語教育に携わっている先生が考案した字がきれいに書けるコツを5つ紹介します。

美文字の鍵となるのは「六度法」や「青山メソッド」と呼ばれる書き方です。

ちょっとした心がけで字がきれいになる具体的なコツについて、書き方の見本を交えながら紹介していきますね。

はじめに 効率の良い美文字練習法を知っておこう

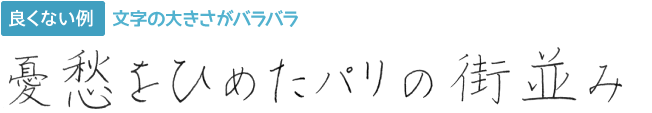

- 字形を整えて書く練習

- 文章の見栄え(字配り)を整える練習

![図解 [字がきれいになるためのコツは分けて考えよう]](https://cumacuma.jp/images/penji/eq/eq_ji-kirei-7_know-how.png)

まずは、一字ずつきれいに書くところから始めて、その次に文章が整って見える字配りのコツを実践してみる。この流れで取り組むと学習効率が良いです。

書き方の見本を用意しましたので「これはいいかも」と思ったコツから真似してみてください。

字がきれいに見えるポイントを知って実践したとき、書字が上達します。

字形を整えるコツ 3つ

- その1. 右上がり六度の法則

- その2. 右下重心の法則

- その3. すき間均等法

書写教育を専門とする先生が考案した、字形を整えて書くコツは3つ。

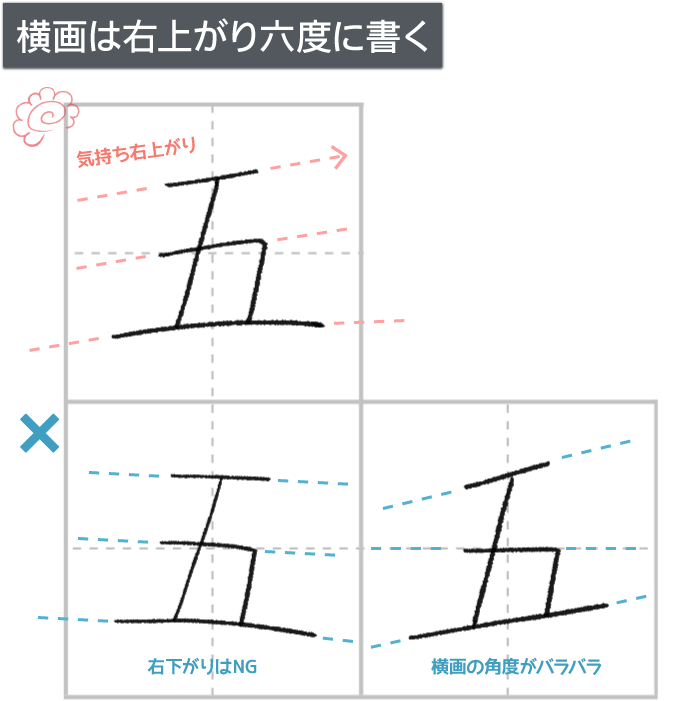

まず始めに意識してほしい箇所は、文字の「横画」です。

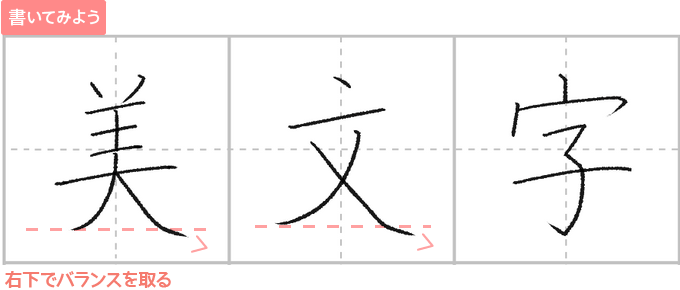

その1. 右上がり六度の法則

1つ目は、横画をやや右上がり(約6度)にして書くと、手書き独特の美しさを引き出せるという法則です。

右下がりを随所に感じる書字は、基本的に締まりがなく、だらしない文字に見えます。

「右肩下がり」という言葉自体がマイナスのイメージを持っていますよね。同様に、右下がりに見える書き方はどうにも違和感を抱いてしまいます。

これは中国古典の『九成宮醴泉銘』を分析して発見した原則の1つです。

水平に書いた横線ですら右下がりに見えてしまうため、横画を右上に傾けて書く。目の錯覚現象を利用した書き方です。

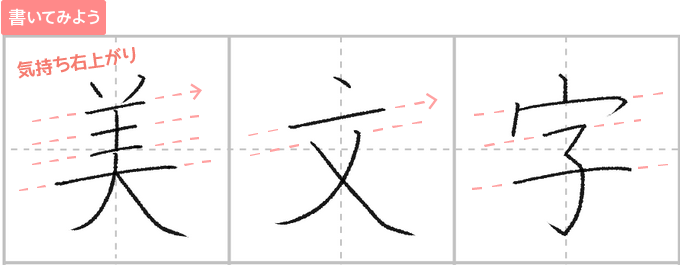

右上がり六度の法則を「美文字」という言葉に当てはめて書いたとき、すべての横画が気持ち右上がりになっている様子が分かります。

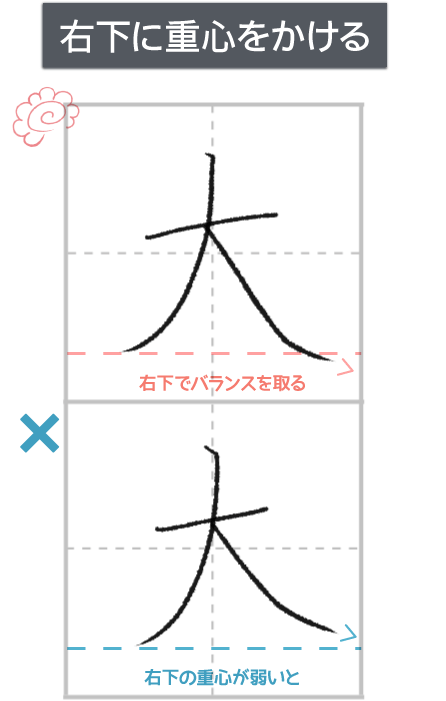

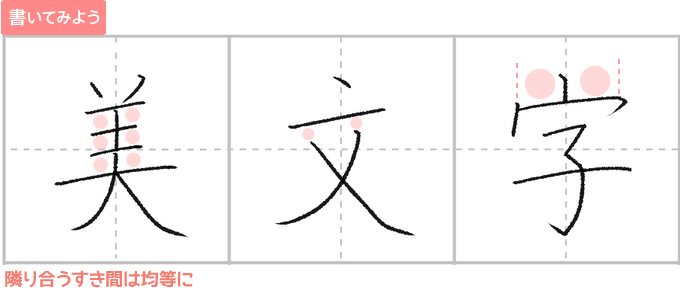

その2. 右下重心の法則

2つ目は、右下の隅をいちばん低くすると、文字に安定感が生まれるという法則です。

「右上がり六度の法則」だけを使って書くと、文字が傾いてしまい、落ち着きがない印象を感じます。

そこで、右下にくる点画に重心を置くとバランスが整い、不自然な見た目を解消できます。

「右上がり六度の法則」と「右下重心の法則」の相互補完によって文字が整って見えるわけですね。

右下重心の法則を「美文字」という言葉に当てはめて書いたとき、右下へ伸びる払いの箇所がもっとも低くなっている様子が分かります。

※三文字目の「字」は右下に点画がこないため、適用外

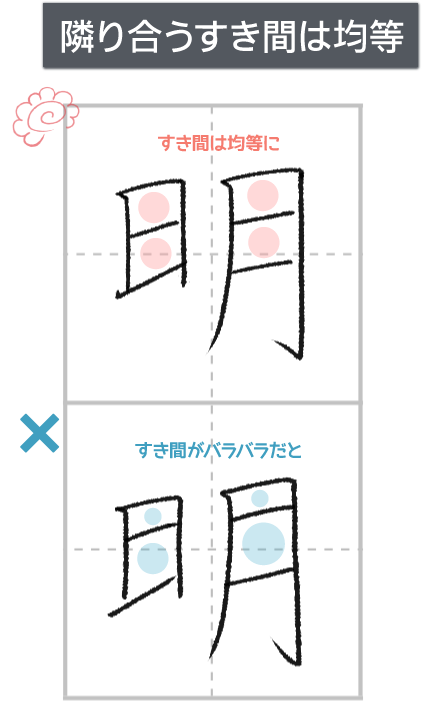

その3 すき間均等法

3つ目は、線と線の間にできる空間を揃えて書くと、落ち着いた雰囲気の字が書けるという法則です。

字が歪んで見える原因の8割は、「線と線の間に出来たすき間の大きさがバラバラになっているから」と言ってもいいほどで、隣り合うすき間を均等にして書くことで、崩れた字形を改善できます。

書道の経験がある人だと、余白を意識しながら書く方法が馴染み深いかもしれません。

文字を書くときは、すき間の大きさにも注意を払うことで美しくバランスが取れた書字ができるようになります。

すき間均等法を「美文字」という言葉に当てはめて書いたとき、隣り合うすき間の大きさがほぼ同じになっていますね。

すき間均等法は、あらゆる文字に使える法則です。

手本を観察するときは「すき間が同じ場所はどこかな」と探しながら書写練習してみると、字の上達が早まりますよ。

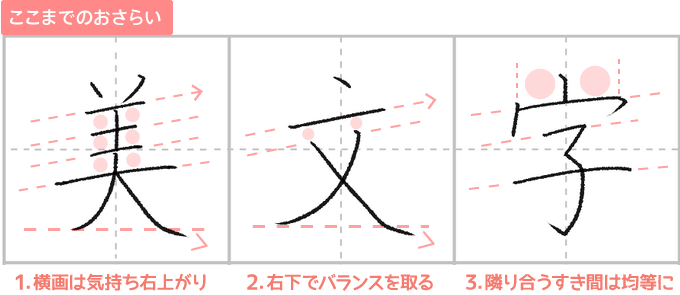

字がきれいに書ける3つのコツをおさらい

字形よく書くための3つの法則「六度法」「右下重心の法則」「すき間均等法」をすべて当てはめてみました。

これら3つのポイントを意識するだけで、読みやすい字が書けるようになります。試してみてください。

このページでは「美文字」という言葉を例にして3つのルールを当てはめて書きましたが、

「他の文字に応用するときは、どういった書き方になるんだろう」

もっと深く知りたい人は、以下の美文字練習帳でさらに詳しいコツを確認できます。

「六度法」や「右下重心の法則」の書き方が身につく練習帳です。書き込み枠の補助線が右上がり六度になっていますので、自然とバランスの良い字が書けるようになります。

「すき間均等法」の他にも美文字のコツをたくさん紹介している練習帳です。付属DVDの解説が親切で分かりやすく、「書写」の教科書にも似た美しい手本が特徴です。

(どちらか一冊に絞るなら[DVD付き~]を推奨)

文章の見栄えを整えるコツ 2つ

- その4. 漢字は大きく、ひらがなは小さく

- その5. 字間は広く・均等に

単体の文字を整えて書くことが出来るようになると、今度は文章として見たときの第一印象(歪みや統一感のなさ)が気になり始めます。

そんなときは、次の2つのコツを意識してみてください。読みやすく整った文章が書けるようになります。

その4. 漢字は大きく、ひらがなは小さく

![図解 [漢字・ひらがな・カタカナの字粒の比率]](https://cumacuma.jp/images/penji/kentei/grade_3_04e.gif)

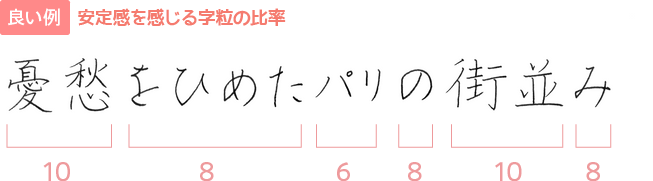

整然とした読みやすい文章を書く秘訣は、文字の種類ごとに大きさを揃えて書くことです。

文字列を美しく見せる黄金比率

- 漢字:10(大きめに書く)

- ひらがな:8(小さめに書く)

- カタカナ:6(さらに小さく書く)

実際に書いて比較してみました↓

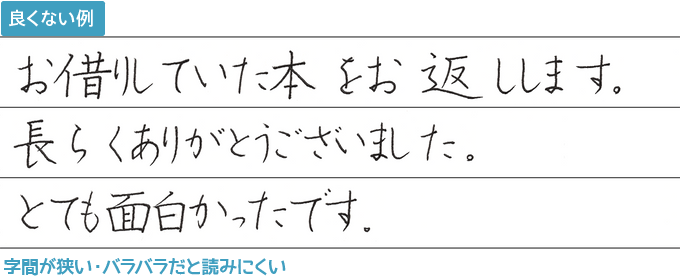

↑字粒の黄金比を無視して書いた例です。

極端に大きい字が目立つせいか、若干読みにくい文になってしまいました。

これはよくあるコトなのですが、一字ずつ丁寧に書くことに気を取られると、全体を見返したとき、「それぞれの文字が不揃いになっていてなんか読みにくい…」そんな不手際が起こりやすいです。

特に長文形式のレポートや手書き文書を作成する際は、「漢字は大きめに、ひらがなは小さめに」この点を意識しながら書くことで読みやすさを底上げできます。

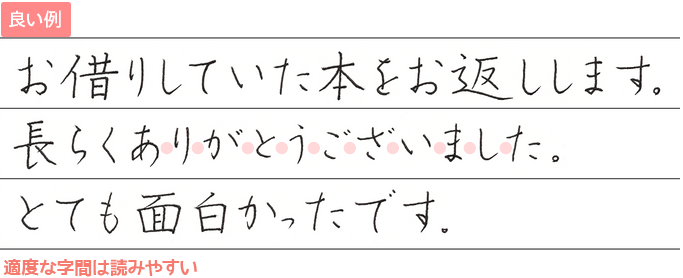

↑漢字同士、ひらがな同士の大きさを揃えて書いた例です。

字の大きさにメリハリをつけながら書くことで、文字列が整って見えるようになりました。

その5. 字間は広く・均等に

詰まった字間は圧迫感を感じますし、広すぎる字間もまた言葉の意味が途切れてしまいがちです。

一定の字間を保ちつつ均等に文字を配置していくと、それだけで読みやすい文章になります。

このような読み手に配慮した書き方は、正直面倒くさいですし、疲れます…。

でもですね、こういった美文字のルールを知っておくと、自分なりの誠意や真心を手書き文字で伝えられるようになるんですよ。

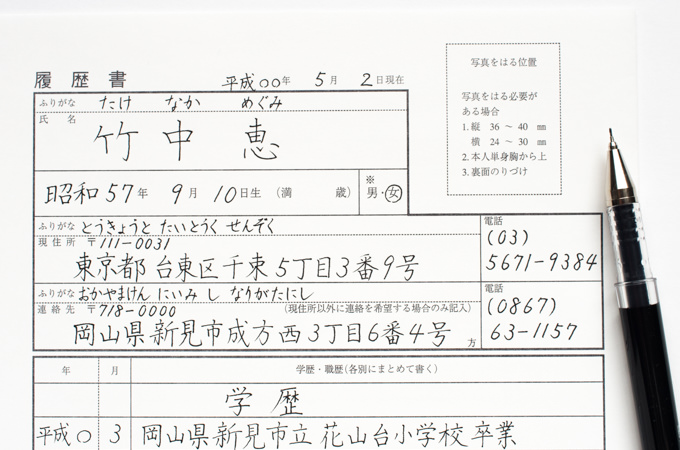

手書き文字がその人の第一印象になる

(あえて手書きの履歴書を求める企業は「読み手のことを考えた資料づくりができるか」を見ている)

採用担当者の目に留まりやすい「履歴書」が書ければ、書類選考の段階でその熱意は相手にきっと伝わりますし、きれいな字が書けるスキルは、人生のターニングポイントでちょっとした処世術になることも(私自身、かなり経験しています)。

↑通信講座の受講をきっかけにクセ字が直った体験レポートです

できる範囲で実践してゆくゆくはきれいな字へ

経験と勘に頼った練習法だけがきれいな字を目指す唯一の方法ではないよ、というお話でした。

「字の上手下手は生まれつき決まっている」そんな話をたまに聞きますが、私はある一定のレベルに達するまでは、個人の才能は無関係だと考えています。

やれば出来るんです。誰でも。

ただ、「上手な体の使い方」の研究が進んでいるスポーツ分野と比べて、字の上達法はかなり前時代的でして…

それはたとえば、

- 抽象的なアドバイス

- 「手本をよく見て」「ゆっくり書く」「丁寧に書く!」

- 根性論ありきのアドバイス

- 「根気よく」「一生懸命」「書けるようになるまで書く!」

などなど、上達を実感するまでにどうしても時間がかかってしまうんですね。

でも実は意識するだけで即効性があるテクニックもあるんだよということで、ちょっとした書き方のコツを紹介してみました。

自分の字にさじを投げてしまった人でも、できる範囲でひとつずつ実践していくと、クセ字が徐々に直っていきますよ。

※追記 あまり上手に書けなかった人へ

コメント欄から「綺麗な字だねと褒められました」といった嬉しいご報告をいただく一方で、なかなか思うように書けない人もいらっしゃるのではないかと思います。

「ひょっとしたら私、不器用なのかも…」と感じた人は、指先を滑らかに動かす準備運動から始めてみませんか。

まずはシンプルな形(カタツムリ)から書いてみましょう。

(カタツムリの渦巻きをキレイに書けると、ひらがなも上達するって知ってました?)

美文字を書くコツは、「書きたい線をイメージする」→「その通りに書いてみる」このトレーニング法にあります。

コメント

綺麗に書けました。

私、漢字を自分で頑張ってきたのですがもう一押しな感じでした。

ですがペン字インストール様のお陰で上達ができました。

ありがとうございます。

先程コメントを残した者です。

自分の漢字で気になるところが一点あるのですが、漢字を横にすると

綺麗には見えますか?

自分の漢字は縦長すぎる字な気がしたので横で書いてみたのですが、

いまいち綺麗に見えるかよく分からないです。

教えてくださると嬉しいです。

関係ないのなら『関係ない。』と伝えてくださると良いです。

追記です。

横長みたいな感じです。例えば、具をもう少し横長に伸ばしてみたりという事です。

伝わりにくく誠に申し訳ございません。

具の上の部分、目を←→と伸ばす感じで良いのかという事です。

何回もコメントをし、本当に申し訳ございません。

>>わらびもち。さん

>自分の漢字は縦長すぎる

>漢字を横にすると綺麗には見えますか?

というご質問について

実際の文字を拝見しないことには何とも言えないところです。

お力になれず、すみません。

わらびもちさんの仰る「文字をよこ長にして書く意識」

ヨコ書きでは大切なポイントになるので、説明を置いておきますね。

何かの参考になりましたら

↓↓↓

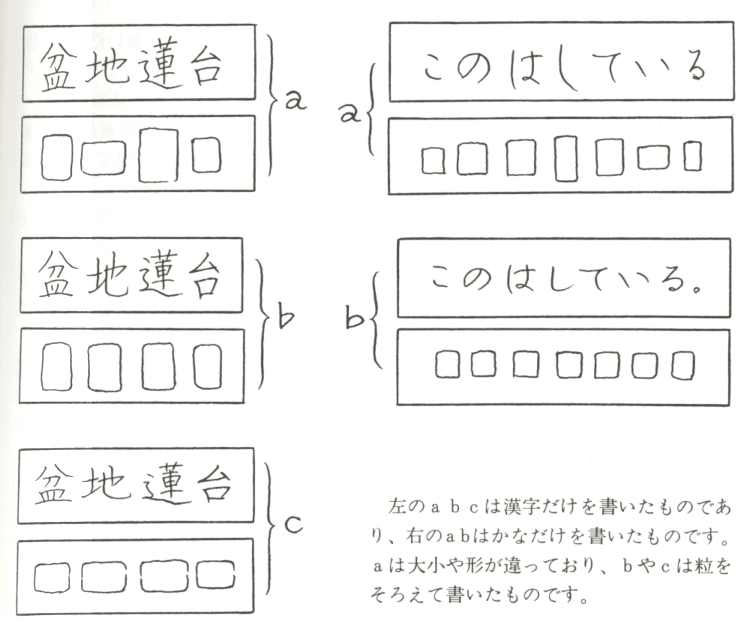

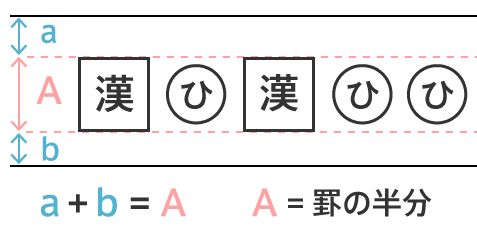

【ヨコ書きでは文字を扁平(へんぺい)にした方が"まとまり"感がでる】

パイロットペン習字 テキスト(ヨコ書き編)p12 より

a, b, c の文の上に車を走らせてみます(イメージしてね)

a. 起伏がはげしく、視線が上下に移動する。

c. 平坦。視線の移動が少なく、脳が処理しやすい。

b. その中間。

字粒のバラツキは、おさえた方が読みやすさに繋がります。

【ヨコ書きでは文字同士の高さをそろえた方が読みやすい】

パイロットペン習字 テキスト(ヨコ書き編)p13 より

比べてみてください。

・a の漢字(高さバラバラ)

・c の漢字(高さそろえる)

・a のひらがな(高さバラバラ)

・b のひらがな(高さそろえる)

どちらも後者(c の漢字, b のひらがな)の方が"まとまり"があるように見えませんか。

つまり、ヨコ書きの文章では

「漢字同士、ひらがな同士で高さをそろえる」と

統一感がとれ、読みやすさも上がります。

【まとめ】

ヨコ書きする際は

・文字をよこ長(へんぺい)気味にして書く

・文字同士の高さをそろえる

この2点が大切というお話でした。

じゃあ、具体的にどう実践すればいいの?

”

”

字粒をそろえて書くなら「文系教科に適したノート」がオススメです。

行の中の「点線」をうまく使えば、まとまり感ある読みやすいノートがつくれます。

公式サイト)キャンパスノート(ドット入り文系線)

素晴らしい内容です。練習してまともな字が書けるようになりたいです。頑張ります。一つ質問です。横書きの場合、字の下を揃えるべきか、中心を揃えるべきか、どちらが綺麗にみえますか?急いで書類を書くことが多く、どこに揃えるか毎回悩みながら書いています。

>>K-umiさん

>横書きの場合、

>字の下を揃えるべきか、中心を揃えるべきか、どちらが綺麗にみえますか?

揃えやすい書き方でいいと思いますよ。

K-umiさんの感覚を信じていろいろ実験してみてください。

ご参考までに

↓↓↓

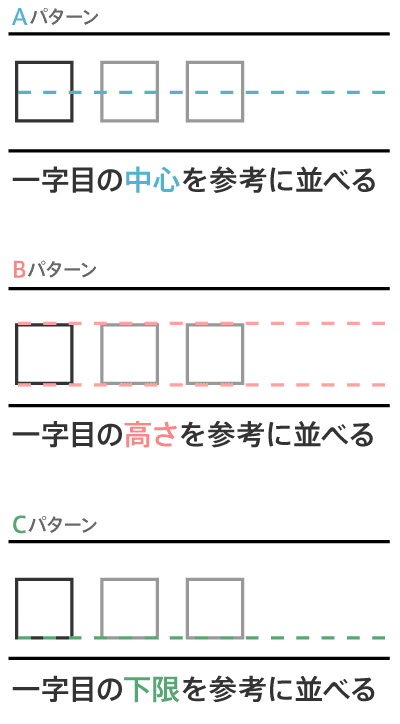

【パターン別 よこ書きを揃える意識】

私は Bパターンで書くことが多く、

隣の文字の「高さ」を気にしながら書いています。

【字の大きさは、けいの幅のちょうど半分】

上の例は、

下の余白をやや狭くして、安定感を意識した行の位置取りになっています。

【行のうねりを防ぐ字配りのコツ】

まとめると、

・一字目の「大きさ」「位置」を基準として

・隣の文字、上下の余白の"気配"を感じながら書く

使えそうでしたら試してみてください。

すごくわかりやすく、字も綺麗になりました。ありがとうございました。

僕は、字が個性的で、人によって「きれい」「汚い」が分かれるような字です。僕自身、そこまで汚くないと思うのですが、先生は「もっときれいに書いてください」と、漢字ノートに書いています。字を書くのに時間をかけたくないので、ささっと書いているのですが、ささっと書く時に誰が見ても「きれい」だと思われる字ってどうすれば書けますか?何かあれば教えて下さい。

(僕の好きな子にきれいだと思われたいだけです。字は性格が表れるといいますので)

>>小6男子さん

>ささっと書く時に誰が見ても「きれい」だと思われる字ってどうすれば書けますか?

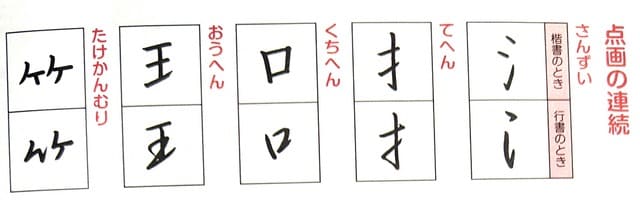

中学生になったら、書写の教科書に「行書のコツ」が載っています。

それらを覚えて日常筆記に活かしてください。

例えば↓

(光村教育図書 硬筆練習帳 より)

「早さ」と「美しさ」を両立するなら、楷書(かいしょ)よりも行書(ぎょうしょ)の方が便利です。

今すぐ字に対する評価を上げるなら、

とにかく「字はゆっくり書きましょう」

ゆっくり書けば丁寧さは伝わります。

さらにその上を目指すなら、書写の練習をなさって、きれいな字を目指してください。

'っ11

とても参考になりました。

あれ?鈴木莉歩さんと鈴木茉歩さんって、神奈川県にある熊見台南小学校の生徒だよね。莉歩さん4年生・茉歩さん2年生だったよね。

ありがとう

ありがとう助かりました

カタツムリの渦巻きで、ひらがなが上手くなるなんてビックリ!

さっそくやってみます❕

やってみます

わかりやす

字がとてもきれいですね

私もいつかそんな風になりたいです

あとこれを参考にしお友達にお手紙書いたら

喜んでくれるんじゃなくて きれいだねと言ってくれました

本当に感謝しております

僕は小学3年生ですかこれを参考にして文字を書いたら

先生にとっても褒められました。とてもうれしかったです

でも僕はまだ文字が完全に綺麗とは言えませんがこれをもう一回読み返して

復習しそして好きな子にラブレターを書こうと思っております

本当にありがとうございました

次はもっときれいに書けるようにがんばります

本当にありがとうございました。

僕は小学3年生ですかこれを参考にして文字を書いたら

先生にとっても褒められました。とてもうれしかったです

でも僕はまだ文字が完全に綺麗とは言えませんがこれをもう一回読み返して

復習しそして好きな子にラブレターを書こうと思っております

本当にありがとうございました

次はもっときれいに書けるようにがんばります

感謝しております

私は字がとっても汚かったです。でもこれを見手文字がきれいになりました。

実は私ノートを書くときに大きい字で書いたほうがいいのか小さい字で書いたほうがいいのかわからないんです。お隣の席の子は小さい字で書いていますけど私は小さい字で書くと

見えづらくなってしまうし、大きい字で書くとなんとなく汚く感じるんですよ

だからノートを書くときの文字が

大きい方がいいですかそれとも小さいほうがいいですか

教えて下さい

>>アイさん

コメントありがとうございます。

ノートを書くときの「文字の大きさ」について

答えは、アイさんが持っていると思いますよ。

どのくらいの文字の大きさだったら

読みやすく、書きやすく感じますか。

いろいろ試してみて、自分にとっての"心地よさ"を探してみてください。

ありがとうございます。自分に自信が持ててきました。

前向きに自分が思う通りに文字を書いてみます

アドバイスをいただいた事は本当に感謝しております

前向きな自分で文字を書いていきたいと思います

僕も質問していいですか

僕は小学1年生です

1年生ってあまりうまく描けませんよね。だから僕もうまく描けません

僕は文字がとても汚いです。僕はひらがなはうまく書けますが

漢字がとても汚いです。漢字をうまく描けるコツを教えてくださいますか。

お返事待っております。

IPアドレスという言葉を知っていますか。

同じスマホからコメントしたら、同一人物であることが管理者に分かってしまいますよ。

嘘や人を試すような行いは、相手からの信用を失います。

誠実な心を大事にしてください。

やってみます

やってみて綺麗になった。

漢字がうまく書けるようになった

学校のみんなに綺麗だね、言われて嬉しかった

すごい、、、

あの、、6年生なんですけど自分の名前の漢字だけうまく書けな行くて困ってます。

他の漢字はうまく書けるんですけど、、、

テストとかの時の名前欄に横真っ直ぐ(ーーーーこんなかんじ)に書く方法を教えてください‼︎

それと、関係ないんですけど

IPアドレスってなんですか?

今気付いたんだけどさあやさん?個人情報ダダ漏れさせてますね。

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

何回もすみません☻

今英語の勉強をしていて、綺麗な英語の書き方を教えてください

J

↑間違えました

すごく参考になりました。ありがとうございました!

今まで私は門外漢のページを見ていたのですが、うたさんの字の手本をみて、色々勉強になりました。学校の書道で、

「君、字が汚いねえ」

と言われたことがあります。

(硬筆)

うたさんのさいとをみたら、またやる気が出てきました。

カタツムリを日々練習して行きたいと思います。

ありがとうございました。

昨日コメントを残したものです。

硬筆

などで、下敷きを敷いているのですが、ハードタイプのものなので、よかったらおすすめの下敷き(できればソフトタイプ)を教えていただけませんか?

お返事待ってます。

f

>>ただの小4ですさん

コメントありがとうございます。

私が持っているソフト下敷きの中では

共栄プラスチック 下敷 硬筆用 NO.1304

がよかったです。

・ペン運びが安定する

・持ち運びやすい軽さと厚み

・手ごろな価格(布教しやすい)

といった点で気に入っています。

ありがとうございます。

実践してみます。

先程のコメントはただの小4ですが送信したよ

ありがとうございます

実践してみます

小5で、もともと字はとても綺麗なのですが、納得いかなくて、このサイトを見たら、書写の時間何度も字を消すのですが、それがこのポイントを意識すると、綺麗になると分かり、これから実践しようと思います。

カタカナの場合はどうなりますか?

すみません、カタカナの場合だけじゃなく、ここに載っていないものについてもお願いします。

凄い分かりやすかった今小学4年生漢字を頑張る気になった

(人”▽`)ありがとう☆

私はきれいに書くと時間がかかってしまってノートをとるのが遅くなります。

早くきれいに書くコツはありますか?

すごく役に立ちました!!

とてもよかったです。